植物の種間生殖障壁の研究

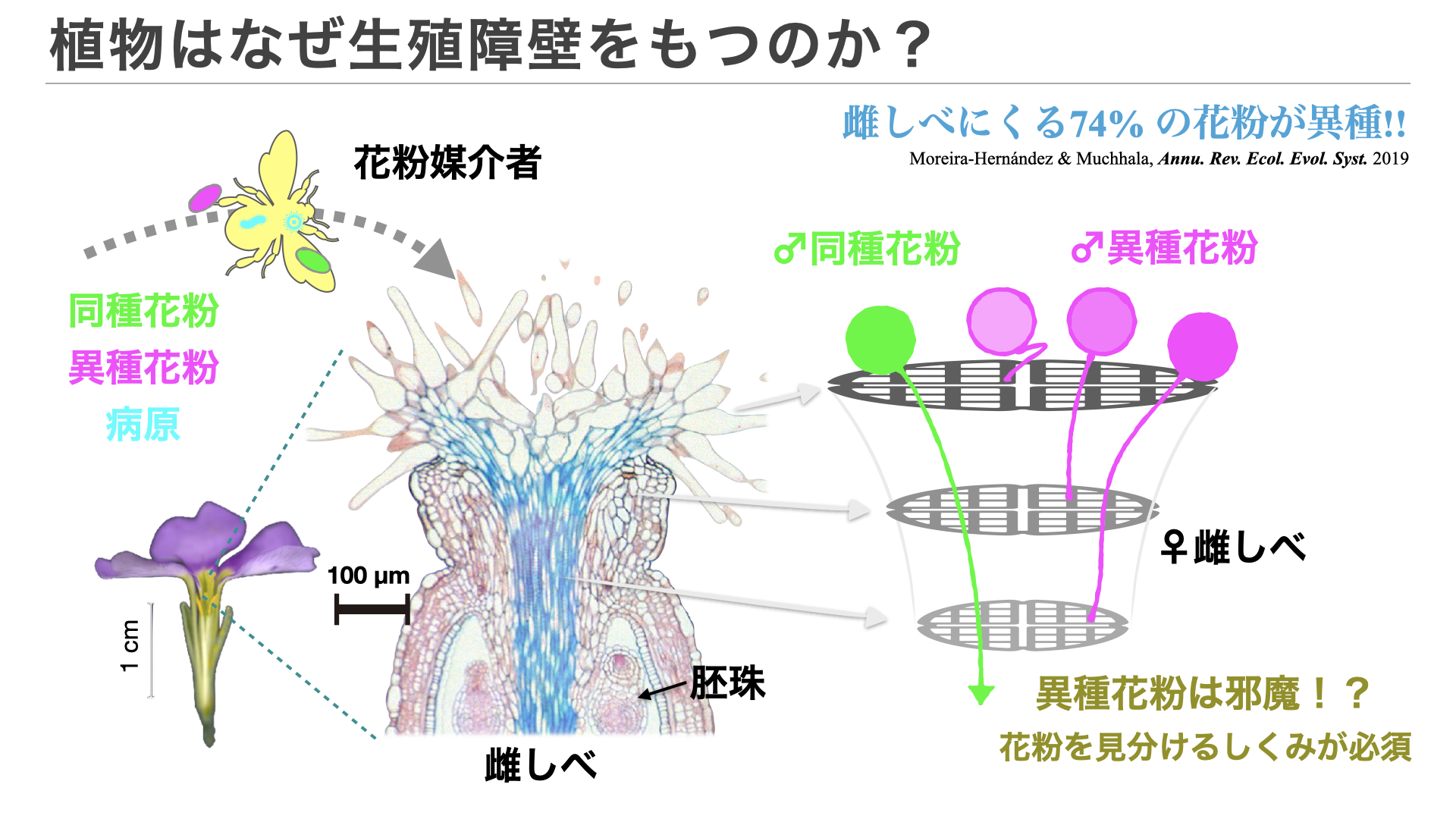

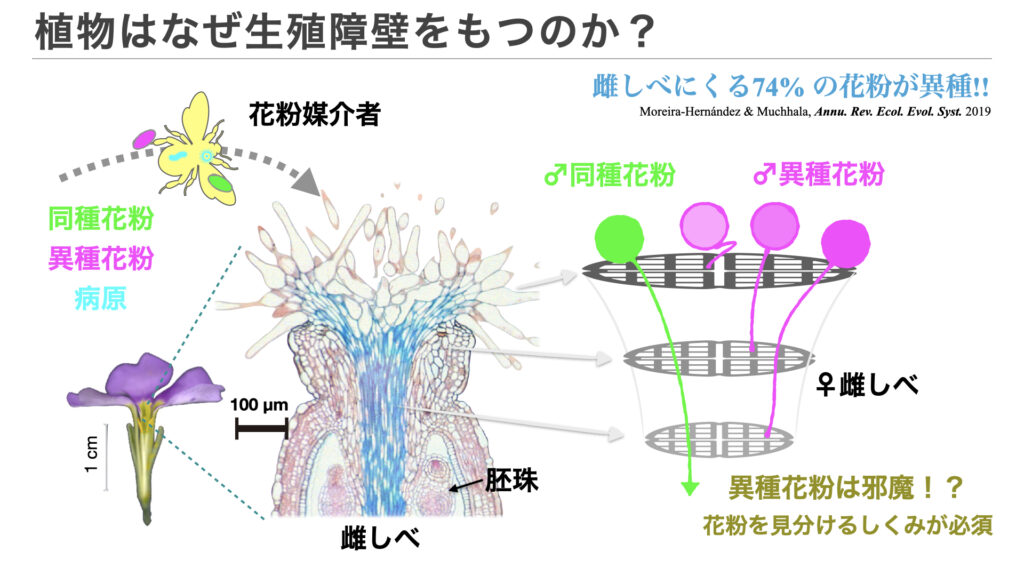

植物は花粉媒介者に生殖を頼っています。しかし、媒介者は同種、異種、病原なども含めさまざまな花粉をはこびます。植物にとってこれは大きな問題で、一部の野外の植物では運ばれてくる花粉の大部分が異種に由来することも報告されています。異種の花粉は植物の生殖によっては不利になる場合が多いので、植物は運ばれてくる雑多な花粉を全てフィルターアウトして、同種のものだけを選別するしくみをもっています。私たちは、そのような分子メカニズムを探求しています。こういったしくみの解明は、生態系がどのようにして形作られているかを理解する上で重要になります。

もっと知りたい

植物の生殖障壁の研究はダーウィンの時代から盛んで、「種の起源」の中にも記述があります。しかし、その分子メカニズムは最近になるまでわかりませんでした。私たちはStigmatic Privacy 1 (SPRI1: 植物の雌しべにもプライバシーがあるよ、の意)と名付けた細胞膜タンパク質が、生殖障壁の鍵となる役割を果たすことを明らかにしました。SPRI1を破壊すると、他種の花粉が雌しべに入っていく様子が観察されるようになりました。さらに、転写因子SPRI2も同じように、種間障壁をつくる制御因子であることがわかってきました。これらの発見は世界初であり、生殖障壁が人為的に改変できることをはっきり示しました。種間障壁の鍵因子はゼブラフィッシュでも発見されていて、Bouncer (用心棒)と名付けられています。もしかすると近いうちに動物と植物の共通基盤原理が発見できるかもしれません。

植物の自他識別の研究

「花は咲いているけど、種はついていないなあ?」と道端の植物や、ご家庭で育てている植物を見て思ったことはありませんか?

もっと知りたい

自家不和合性の研究の歴史は古く、様々なことがわかっています。おどろくべきことに、固着性動物のホヤやサンゴなどでも自家不和合性が見つかっていて研究が進んでおり、植物との共通性や違いが明らかになりつつあります。当研究室では複雑で面白い自家不和合性の世界を説明する動画や、研究成果の紹介動画も今後配信していきます。

VIDEO VIDEO

VIDEO

植物生殖の基礎メカニズムの研究

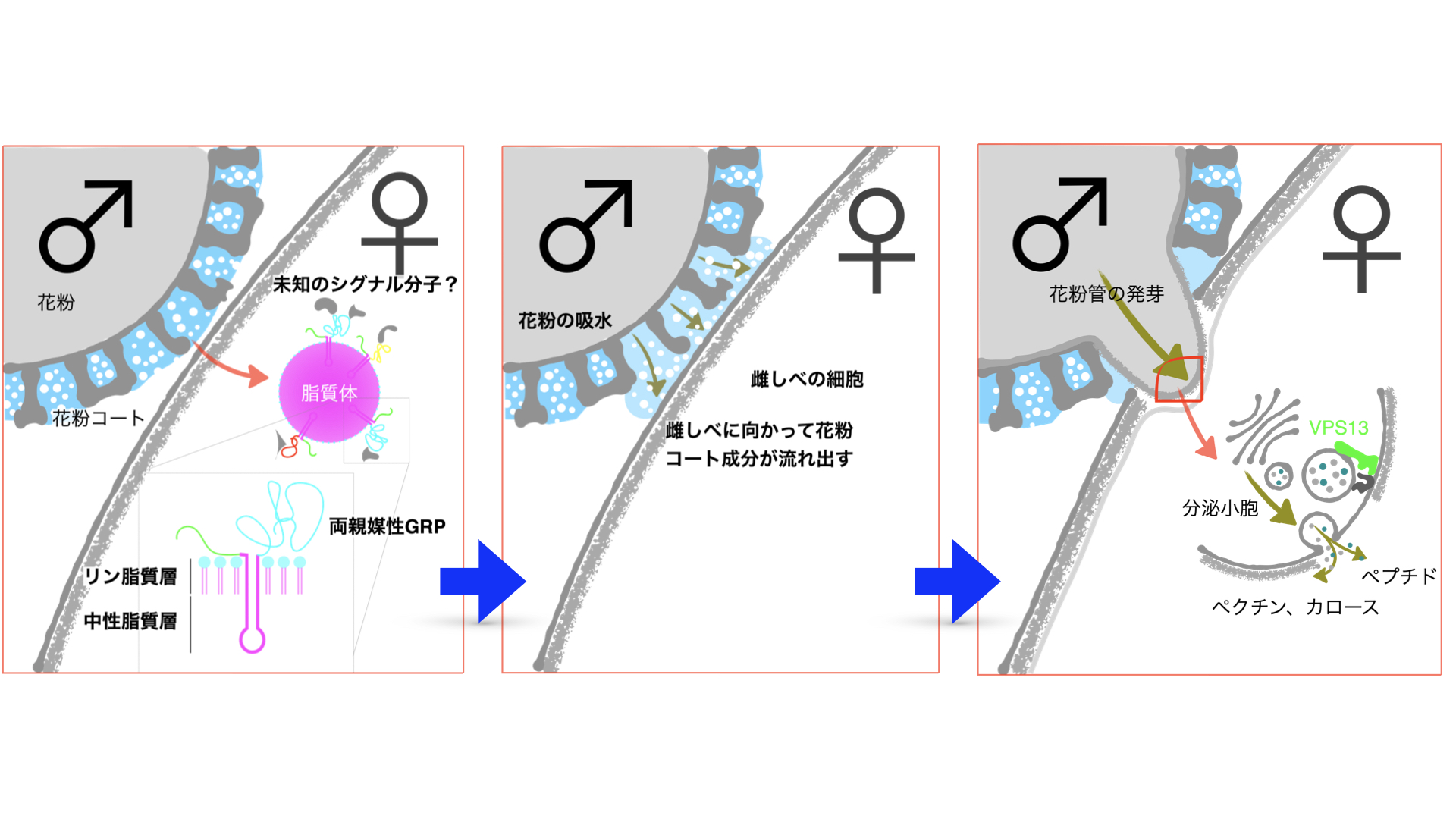

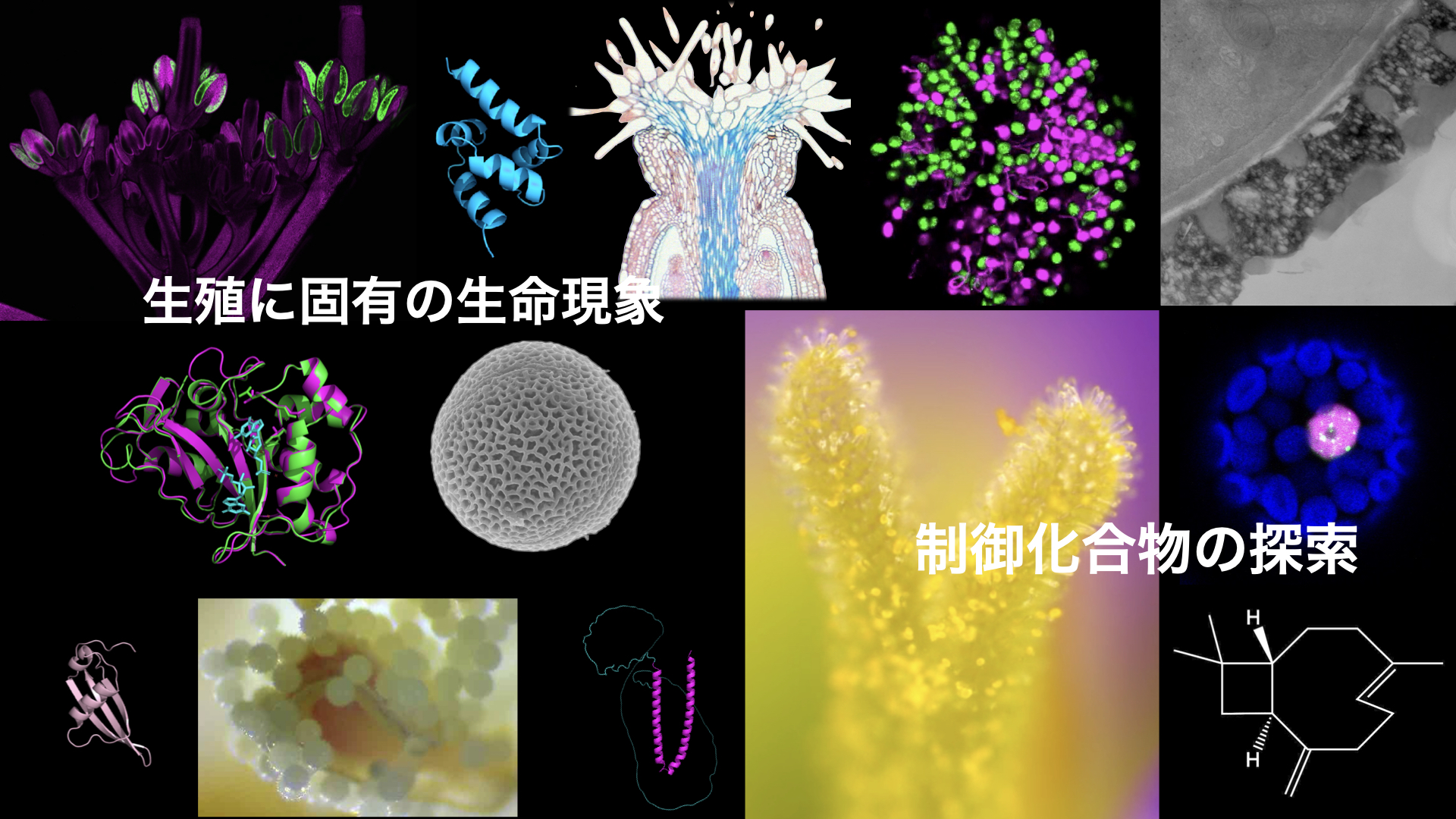

「花粉」と聞くとアレルギーなどの不快な記憶が起こる方もいるかもしれません。しかし、花粉は植物の様々な工夫が秘められた細胞で、花粉と雌しべの細胞の相互作用は生物学的に独特な現象です。例えば、花粉は雄しべで作られますが、その後いつ雌しべに受粉して受精することができるのかわかりません。場合によっては、花粉媒介者によって非常に長距離を運ばれます。そのため、紫外線や乾燥など、さまざまなストレスに耐える性質を持ち合わせる必要があり、一種の休眠状態になっています。その一方で、雌しべについたあとの花粉は胚珠(卵細胞を含む器官)に向かって花粉管を伸ばし、受精を争う過酷なレースを競います。そのようにして速やかに花粉管を伸長したもののみが子孫を残すことができます。つまり、花粉は休眠性と爆発的な成長という相反する性質を併せ持っていないといけません。

花と微生物の共生・競合の研究

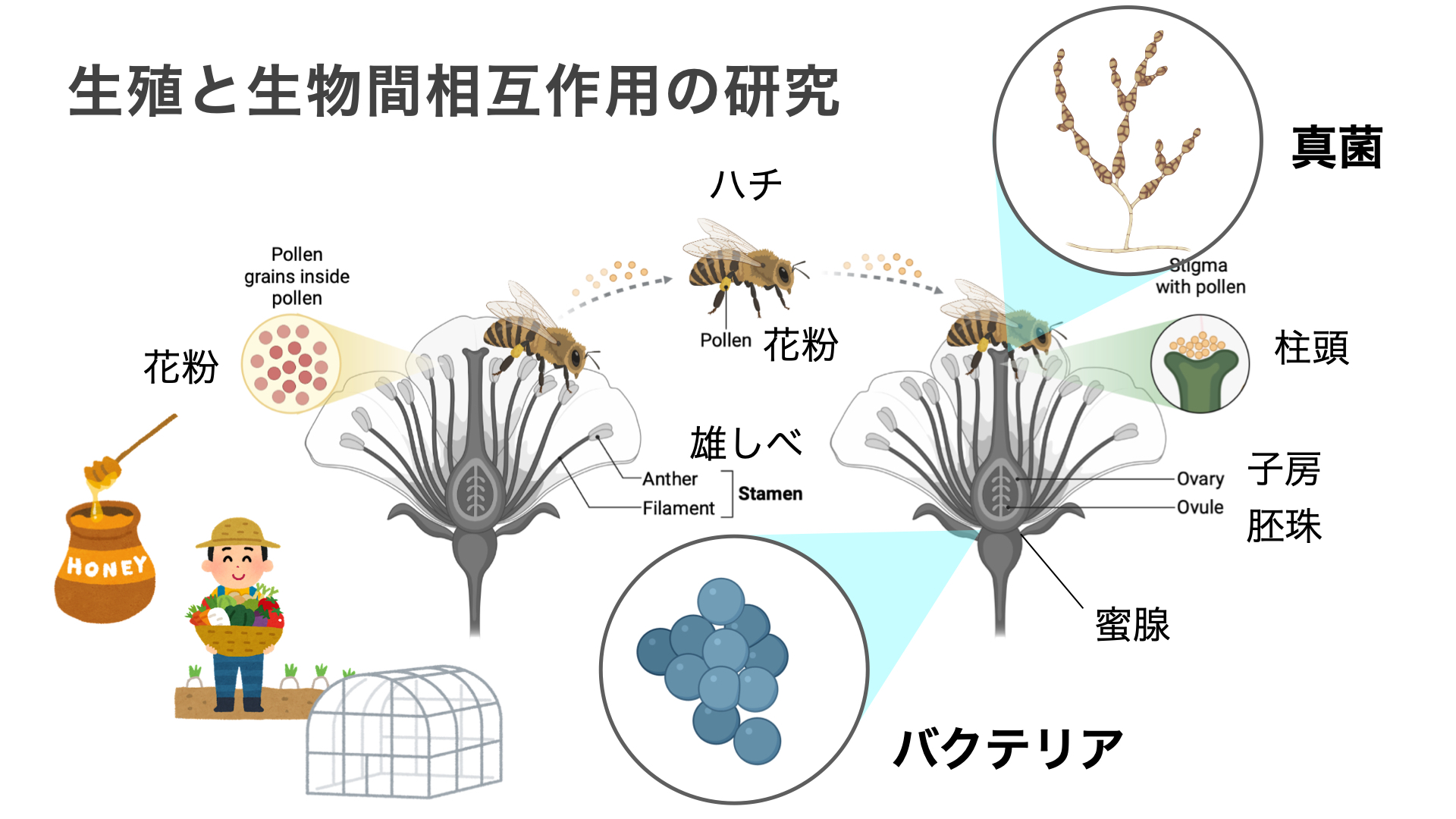

「花」は種子や蜂蜜など私たちの食糧を生産する上で必須ですが、そこは様々な生物が行き交うハブでもあります。例えば、昆虫が蜜と花粉を求めて訪花しますが、それと同時にバクテリアや真菌といった微生物も花から花へと運ばれ、独特の生態系が形成されています。そういった微生物と植物との間では物質を介したさまざまな相互作用があり、生体防御物質、宿主改変物質など様々な分子が躍動しています。私たちは、そういった花を介した共生および競合関係に着目して、植物や微生物から生物活性物質を解明することを目指しています。こういった独特の生物間相互作用に着目することでこれまでにない新しい機能をもつ物質を発見することや、昆虫、植物、微生物が介在する複雑な生態系の理解と維持への貢献を目指します。

「生殖ケミカル」の研究

植物ホルモンのように、昔に発見された有名な化学物質については、受容体や誘導体を用いることで植物内でその活性を自在に制御するケミカルバイオロジーと呼ばれる分野が発達してきています。しかし、植物の生殖のようにメカニズムの多くが未知、あるいは最近明らかになってきた生命現象については、制御化合物はほとんど見出されていません。植物生殖は育種や生態系の維持にとって重要な現象なので、「生殖ケミカル」の開発には大きな期待がもたれます。

その他の研究

当研究室は「農産製造学」講座として1924年に立ち上げられた後に、ジベレリンなどの植物ホルモン、抗生物質、植物成長制御物質、微生物のフェロモン、昆虫ホルモン、植物の生殖因子、海産生物の生理活性物質、バイオミネラリゼーションなどに関わる非常に多様な分子の研究が行われてきました。研究対象は生物多様性を網羅する多くの生物群に及んでおり、突き詰めれば「生態系」を研究してきたと言っても過言ではありません。